「食べられる入れ歯」のために当院が行っていること

いい入れ歯が入っても、結局その後食べられるのかどうなのか、それが気にかかります・・・。

そうですよね、入れ歯は作ったところがスタートです。

実際にどうなのか?を2人の患者さんにインタビューしています。

1人の患者さんがインタビューで「今は普通に硬いものも軟らかいものも・・・かりんとうとかね、食べられる。」とお話をしてくださいました。

→患者さんインタビューその1

「こちらでお世話になる前は、せんべいなど硬いものは歯が立たなかったけど、今の段階で食べられます。」ともお話ししています、嬉しいですね。

おせんべい?にわかに信じがたいですが、患者さんが仰るのだから間違いないですよね。

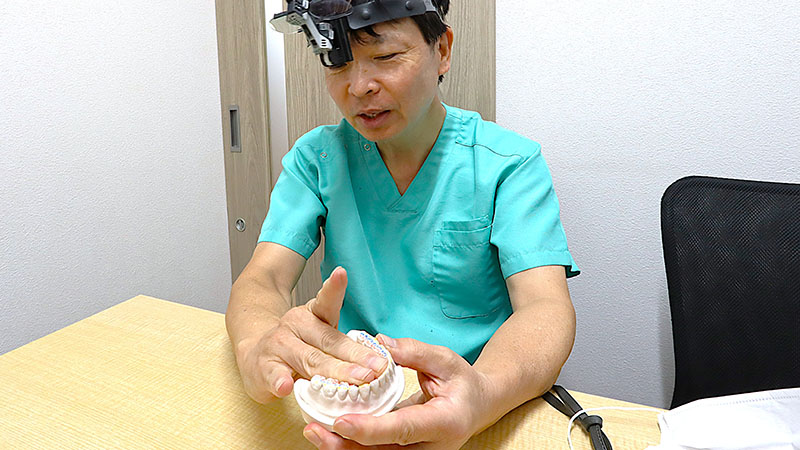

先生たちもインタビューの中で話しています。

「磯辺焼き(お餅)が好きで、以前は海苔が入れ歯にくっついていたけど、餅も食べられて海苔も噛み切れるようになった」

→本多先生インタビュー

「たくあんがポリポリ食べられるようになった」

「海苔をパリッと噛み切れるようになりました」

→中山先生インタビュー

どうしてそんなに食べられる入れ歯になるんですか?

教えてください!

噛める入れ歯のために当院がしていること

「合う入れ歯が入ったからこれで大丈夫でしょう!これで何でも食べられる!」

確かにこれまでの入れ歯と違い、KGKデンチャーは、食べる機能も格段に向上します。

しかし、KGKデンチャーを入れたからといってこれでおしまいではありません。

むしろ、当院ではそれをスタートと考えています。

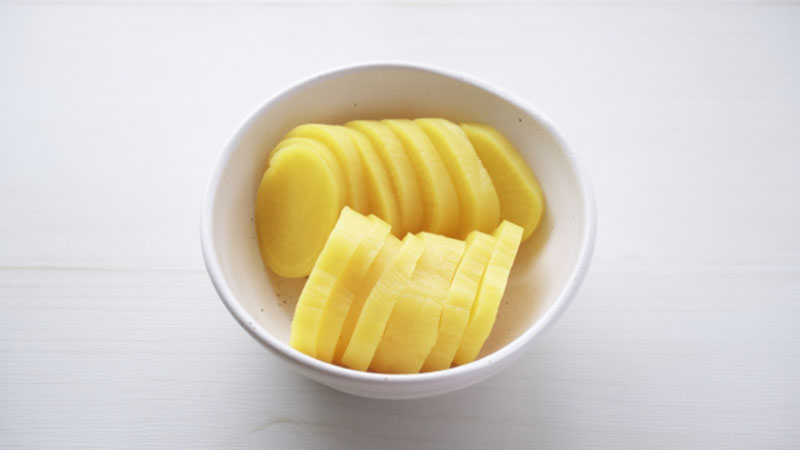

1「グミゼリー」で「咬合力(こうごうりょく)」を測り、食べる度をチェックします。

※保険の適用内です。

KGKデンチャーでの入れ歯治療の前/途中(リハビリ入れ歯)/リハビリ後/ファイナル入れ歯セットなどの節目に「咀嚼機能評価法(そしゃくきのうひょうかひょう)」で用いられる「グミゼリー」を使って咬合力(こうごうりょく:噛む力)を測ります。

現状どれだけ噛めていないか?いるか?を知ってもらうためです。

最初はお口に入れて噛んだグミがそのまま出てくるケースもあり、視覚的に見て「そうなんだ、噛めないんだ」と患者さんにも分かりやすく目で見えます。

グミが細かく噛めるようになると「噛む力が強くなった!」と患者さんの満足度につながります。

また、噛む力だけでなく、唾液もこんなにいっぱい出るようになった!(唾液は、消化酵素が含まれるだけでなく、味を感じやすくする作用もあるので、いっぱい出た方がいい)と一目で分かります。

「KGKデンチャー」オリジナルの「リハビリ入れ歯」を入れて噛むトレーニングをしていくうちに、患者さんが「たくあんをポリポリ食べられるようになった」というお話もよく伺います。

今までお粥のようなものを食べていたのが硬いものも食べられるようになったという話を聞くと、私たちも嬉しくなります。

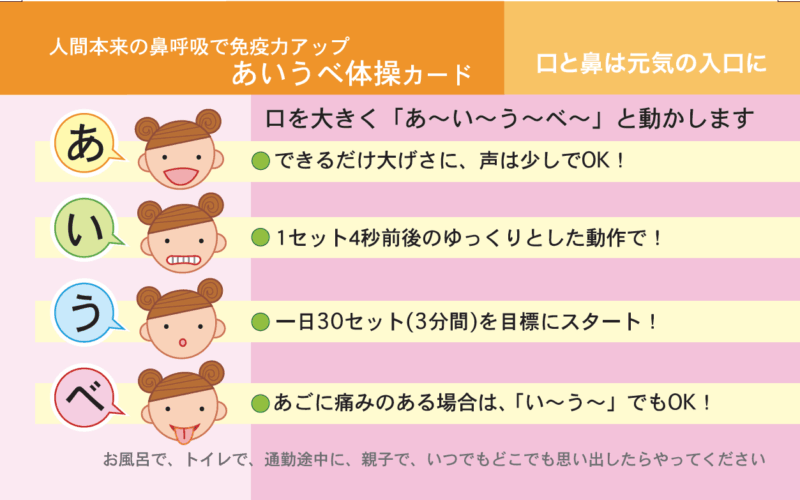

2「あいうべ体操」などのベロのトレーニングのサポートをします

噛める入れ歯のためには、「ベロの力」もとても大切な要素です。

入れ歯を作ったら、それと同時に「あいうべ体操」でベロを鍛えていきます!

入れ歯を作って終わりだと「廃用症候群(はいようしょうこうぐん)※」といってベロが委縮してしまいます。

(※:歯科での「廃用症候群」の症状は、ベロや咀嚼嚥下の筋肉や萎縮、味覚の低下、表情筋の萎縮、ドライマウス、口が開けづらくなる、アゴの骨の萎縮などがあげられます)

「口腔機能低下症」をご存知ですか?

KGKデンチャーを使いこなし、健康なお口を維持するためには「口腔機能低下症」の予防がポイントになります。

口腔機能低下症(こうくうきのうていかしょう)とは?

- 「食べる機能」の低下: 硬いものが噛みにくい/むせる/食べこぼしが増える

- 「話す機能」の低下: 発音がはっきりしない/話しにくい

- 「唾液量」低下: 口が乾く/食べ物がパサつく

- 「舌や唇の運動機能」の低下: ベロをうまく動かせないために飲み込み(摂食嚥下:せっしょくえんげ)が悪くなる

- 「味覚」の低下: 食事の味が分かりにくい

院長プチコメント

(入れ歯を)作ったところがスタート、ですね。

リハビリするようなイメージで鍛えていかないと、今度は飲み込めなくなっちゃう。

誤嚥性肺炎になって・・・肺炎で亡くなる方は多いですからね。

入れ歯を作ったら、肉汁ジュワーを目指して一緒に頑張りましょう。

私は患者さんの健康のことも考えています。

健康になるための入れ歯なんですよ、KGKデンチャーは。

その仕組みについてお話ししている「呼吸位」のページもぜひぜひ、ご覧ください。